作者:卿石松,华东师范大学人口研究所,教授

1. 研究背景

生育偏好或生育意愿是理解和预测生育行为的重要因素。在生育决策逐步回归家庭自主的当下,有理由认为生育偏好与生育行为的关联程度会提高。由此产生一个理论和实践上都非常重要的问题,那就是中国目前的低生育水平究竟体现了人们的低生育意愿,还是实际的生育水平背离了生育意愿。于是,全面两孩政策背景下的生育意愿及其新特征引起广泛关注。这一主题的相关研究通常侧重于生育偏好的影响因素及其与生育行为的关系。

尽管研究人员长期以来一直认为,随着个体生命历程的进展和变化,人们的生育偏好可能会发生变化,但很少有实证研究直接考察这种变化是如何发生的,以及为什么会发生。此外,由于历史原因、数据局限,或默认大多数夫妻意见一致,以往研究通常只关注育龄妇女或夫妻任意一方的生育意愿。然而,生育行为从根本上来说需要夫妻双方共同决策,且夫妻之间的生育意愿并不总是一致(卿石松、丁金宏,2015;宋健等,2019)。事实上,除非在生育偏好方面有完美的同质婚姻,否则夫妻之间的生育意愿就可能存在差异。更重要的是,在婚姻生活中,夫妻双方可能采取多种方式沟通和协调各自的想法。因此夫妻双方的生育偏好及其变化并非各自独立,而是存在相互影响(Iacovou等,2011;Yeatman等,2014)。这提醒我们,从夫妻联合视角探讨生育偏好是否变化,以及是否受配偶的影响,才能更好地领悟和理解生育决策的内在属性和动态过程。

2. 研究目标

家庭是生育决策的基本单元,从个体或单一决策主体拓展到夫妻联合决策是生育研究的前沿发展方向。本文利用追踪调查数据,分析夫妻双方生育偏好分布及其变化,估计个体特征、生育观念、夫妻或家庭经济等因素与生育偏好及其变化的关系。贡献和创新主要体现在以下方面:(1)不同于横截面调查数据的分析,本文通过追踪调查数据刻画生育偏好的分布状况、动态变化特征。在理论上回应个体生育偏好究竟是稳定不变,还是有可能提高或下降,从而深化理解生育偏好与生育行为的关系;(2)与众多女性个体视角或单一决策主体的研究不同,本文基于生育决策的本质属性,论述夫妻之间的生育偏好及其变化是否存在相互影响,为生育决策过程中的夫妻互动关系提供中国社会文化情境下的经验证据,以期推动家庭联合视角的生育研究;(3)尽管评估生育政策效果并非重点,但基于政策调整前后的独特追踪调查数据及生育偏好、子女数量的对比分析,确实也为理解政策效果提供了参考。

3. 数据来源

本文所使用的数据来自2014年和2018年中国家庭追踪调查(CFPS)。CFPS是一项全国性的跟踪调查项目,样本覆盖25个省/市/自治区,具有较好的代表性。更为重要的是,它是基于家庭层面的抽样调查,调查对象包括家庭中的所有成员。这为夫妻联合视角的生育问题研究提供了独特的数据支持。基于研究主题和目的,我们选取2014年女性年龄为20-45岁的育龄夫妻,且2018年有跟踪调查的样本作为研究对象。

4. 研究方法

本文使用追踪调查数据,能够减少遗漏变量问题。鉴于原生家庭背景和早期生活经历影响人们的生育偏好,本文虽无法直接评估这些变量的影响,但在模型中控制前期(2014年)的生育偏好,以便考察初始的生育偏好对其后续变化的影响,降低遗漏变量偏误问题。其他所有的自变量和控制变量都是2014年的取值,从而减少同期相关性。

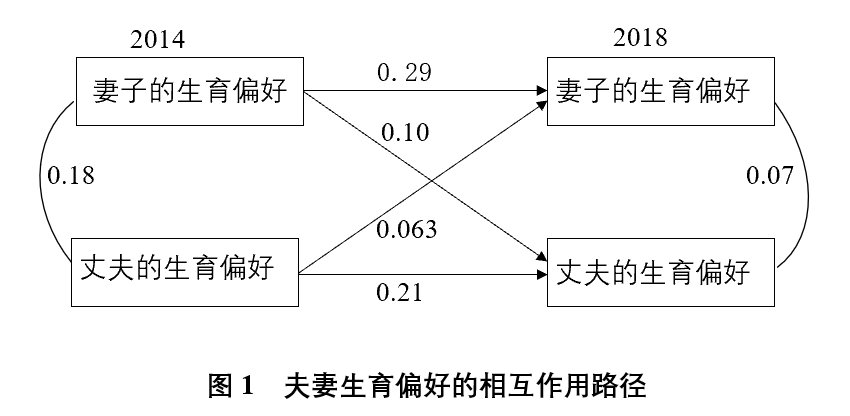

更重要的是,夫妻之间的相互沟通协商,可能使得自己的生育偏好向配偶靠拢。于是,在模型中加入配偶的生育偏好是否高于或低于自己的偏好,并分别对妻子和丈夫样本进行多项logistic回归分析。在此基础上,考虑到夫妻生育偏好及模型误差的相关性,进一步利用结构方程模型分析夫妻生育偏好的作用路径,更加清晰的描绘夫妻之间的相互影响及作用路径。此外,为了控制不同地区经济社会状况的影响,所有模型都控制了省份虚拟变量。

5. 研究发现及讨论

生育偏好的变化方向可能受到初始值的影响,比如那些生育偏好初始值为0的人不可能再减少,而初始值很高的人则更可能降低生育偏好。事实上,生育2个孩子是主流偏好模式且相对稳定(Heiland等,2008)。因此,我们将2014年初始的理想子女数概括为1个及以下(0或1),2个孩子,三个及以上。表1分类描述了男性和女性2018年理想子女数相对于2014年的变化。从中可以发现:(1)不管是女性(妻子)还是男性(丈夫),大部分样本所报告的理性子女数保持稳定。其中,理想子女数维持不变的女性和男性分别为72.36%和72.42%,两者非常接近。总体上有27.61%的人改变了生育偏好,其中有14.33%的人向上变动即2018年的理想子女数多于2014年,而另外13.28%的人则出现向下变化。(2)理想子女数的分布及其变化特征都表明两个子女是主流的生育偏好。从2014年的理想子女数来看,超过四分之三的个体报告的理想子女数为2,女性和男性分别为76.11%和75.14%。同时,相对于2014年理想子女数小于2或大于的人来说,理想子女数初始值为两个的样本,显示出更大的稳定性,即在后续2018年的调查中再次报告了相同的数字。这与来自德国的调查研究是一致的,想要生2个孩子即具有主流生育偏好模式的女性,相比其他女性更不可能改变自己的生育偏好(Heiland等,2008)。相对来说,理想子女数初始值较低(0-1个)的样本,生育偏好向上提高的概率更高,而理想子女数本来较多(3个及以上)的样本则向下减少的可能性更大,从而使理想子女数向2个孩子收敛。这也再次表明,如果仅仅考虑平均的理想子女数,可能会掩盖生育偏好的变化特征。

表1 个体理想子女数的变化(%)

2014理想子女数 | 2018年理想子女数 | 频数(%) |

增加 | 不变 | 减少 |

女性 | 0-1个 | 49.42 | 49.23 | 1.35 | 518(16.03) |

2个 | 7.81 | 80.24 | 11.96 | 2449(76.11) |

3个及以上 | 9.45 | 43.31 | 47.24 | 254(7.86) |

总计 | 14.61 | 72.36 | 13.03 | 3231(100) |

男性 | 0-1个 | 44.53 | 54.49 | 0.98 | 512(16.38) |

2个 | 7.92 | 79.34 | 12.73 | 2348(75.14) |

3个及以上 | 9.43 | 45.66 | 44.91 | 265(8.48) |

总计 | 14.05 | 72.42 | 13.54 | 3125(100) |

注:由于2014年男性配偶的理想子女数存在缺失值而使得夫妻样本不一样。

表2以夫妻为分析单元,进一步展示了家庭层面生育偏好的变化。从夫妻视角来看,结果显示夫妻双方至少一人改变生育偏好的比例达43.53%。其中,8.49%的夫妻生育偏好发生了同方向的变化,同时增加和同时减少的比例分别为4.79%和3.7%。夫妻之间只有一方的生育偏好发生变化的样本占31.9%,包括15.9%的夫妻一方维持不变另一方的生育偏好增加,16.0%的夫妻一方保持稳定而另一方的生育偏好下降。从这些结果可以发现:(1)夫妻视角相比个体视角的分析结果,更凸显出生育偏好的变化;(2)在育龄夫妻生育偏好发生变化的群体中,确实有一定比例的夫妻发生了同向变化,这为分析夫妻生育偏好的关联性提供了基础。相对来说,夫妻一方的生育偏好维持不变而另一方发生调整变化的比例较高。这种变化可能源于宏观制度变革和个体生命历程的变化,也可能是夫妻之间的互动作用,即生育偏好可能向配偶靠拢,最终达成一致的生育偏好。为了系统地分析夫妻生育偏好的变化方式及相互影响,接下来进行多项逻辑斯蒂和结构方程分析。

表2 育龄夫妻生育偏好的变化(%)

妻子 | 丈夫 |

增加 | 不变 | 减少 | 总计 |

增加 | 4.79 | 8.26 | 1.47 | 14.52 |

不变 | 7.64 | 56.47 | 8.33 | 72.44 |

减少 | 1.67 | 7.67 | 3.70 | 13.04 |

总计 | 14.09 | 72.40 | 13.50 | 100.00 |

注:表中行数字表示女性配偶的生育偏好变化情况,列数字表示男性配偶生育偏好的变化。 |

表3是生育偏好变化方向的多项logistic回归结果,显示了相对于维持不变来说,妻子或丈夫生育偏好向上和向下变化的影响因素。正如预期,初始理想子女数较低(小于2个)的人,生育偏好提高的几率较高,而降低生育偏好的概率较低。反之,初始理想子女数较高(大于2个)的人,生育偏好更可能降低而不是提高。这一结果在妻子和丈夫样本中保持一致。

值得重点关注的是,表3的结果印证了夫妻生育偏好及其变化存在相互影响。一方面,如果配偶的初始理想子女数较多,生育偏好就向上调整。反之,如果配偶的理想子女数比自己少,生育偏好则向下调整。换句话说,不管是妻子还是丈夫,他们的生育偏好表现出向对方靠拢,这与同类研究结论是一致的(Yeatman等,2014)。另一方面,夫妻双方的生育偏好具有相互协调和同方向变化特征。相对于维持不变,如果配偶的理想子女数增加,妻子或丈夫的理想子女数向上调整的概率显著增加,而向下减少的概率下降。反之,如果配偶的理想子女数减少,妻子或丈夫的理想子女数则会随之减少。这意味着夫妻双方在生育决策中都具有一定的话语权和影响力,因为男性和女性都能够影响对方的生育偏好。也即是说,夫妻双方会对生育意愿或生育计划进行沟通协商。当夫妻双方是否生育或再生一个孩子的意见不一致时,最终变得可能都想生,也可能都不想生。因此,只有从夫妻联合视角或同时考虑双方的意见,才能提高生育意愿的预测能力。这些结果符合夫妻二元生育决策路径模型的基本解释(Miller等,2004)。

表3 生育偏好变动方向的多项逻辑斯蒂回归结果

变量 | 妻子 | 丈夫 |

向上/不变 | 向下/不变 | 向上/不变 | 向下/不变 |

2014年理想子女数小于2 | 3.224*** | -2.452*** | 2.795*** | -2.540*** |

2014年理想子女数大于2 | -0.524* | 3.029*** | -1.218*** | 2.167*** |

配偶理想子女数较多 | 1.327*** | -0.456 | 1.034*** | -1.177*** |

配偶理想子女数较少 | -1.380*** | 1.264*** | -0.891** | 1.511*** |

配偶理想子女数增加 | 1.631*** | -0.247 | 1.601*** | -0.881*** |

配偶理想子女数减少 | -0.863*** | 1.304*** | -0.218 | 1.359*** |

2014年子女数量 | 0.839*** | -0.777*** | 1.018*** | -0.886*** |

一孩为女儿 | -0.144 | -0.260** | -0.141 | -0.226 |

2014年后再生育 | 1.526*** | -0.865*** | 1.499*** | -0.787*** |

年龄 | -0.243** | 0.252* | 0.036 | 0.066 |

年龄平方 | 0.003* | -0.004** | -0.001 | -0.001 |

农业户籍 | 0.106 | -0.097 | -0.028 | -0.436*** |

少数民族 | 0.093 | -0.026 | 0.383 | 0.194 |

传宗接代观念 | 0.199 | -0.043 | 0.321** | 0.022 |

教育年限 | -0.072** | 0.025 | 0.020 | -0.022 |

有工作 | 0.194 | -0.341** | 0.290 | -0.230 |

收入 | -0.003 | 0.027* | -0.044*** | 0.027 |

婚姻满意度 | 0.035 | 0.087 | -0.231 | 0.048 |

对配偶从事家务的满意度 | -0.048 | -0.097 | -0.261 | -0.390* |

家庭总资产 | -0.001 | 0.009 | -0.021 | -0.012 |

常数项 | -1.147 | -4.628** | -4.683*** | -0.934 |

伪R平方 | 0.341 | 0.341 | 0.317 | 0.317 |

样本量 | 3,003 | 3,011 |

注:模型控制了省份虚拟变量。稳健标准误聚类到省份,*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。

与预期一致的,生育偏好与生育行为高度相关。不管男性还是女性,初始的子女数量与生育偏好的提高正相关,与生育偏好下降负相关。与生育数量在两波调查之间维持不变相比,生育或再生育行为使得生育偏好向上调整的倾向提高而向下变化的概率下降。2014年调查之后有新增生育行为的样本大部分最初只有一个孩子(占59.3%)或没有孩子(24.7%)。也就是说,这个孩子很大程度上是第2个或第1个孩子。由此可以推导出以上结果的两个原因:(1)就像预期的那样,生育偏好和生育行为之间存在相互作用,人们会依据初为人父或人母的身份变化,以及育儿体验修正自己的生育偏好;(2)这一结果也可能是因为育龄夫妇积极响应两孩政策,调整了自己的生育偏好并产生了再生育行为。此外,子女性别结构对生育偏好变动的影响不大。一孩为女儿的家庭,只与妻子生育偏好向下调整的概率负相关。

考虑到中国城乡人口、家庭及社会经济文化等方面的复杂差异,分城乡户籍子样本对上述结果进行了稳健分析。结果发现,夫妻生育偏好及其变化存在相互影响的结论保持基本稳健。无论是农业户籍子样本,还是非农户籍子样本,如果配偶的理想子女数较大或是向上增加,妻子或丈夫的理想子女数增加的概率提高,向下减少的概率下降。类似的,理想子女数向两个孩子收敛,初始的子女数量和再生育行为与生育偏好存在正向关系等结论也在城乡子样本之间保持稳健。不过,生育偏好及其变化的其他个别影响因素存在城乡差异。例如,传宗接代观念主要影响农业户籍育龄夫妇的生育偏好,但它对城镇非农户籍女性和男性样本的生育偏好都没有显著影响。

为了纠正妻子和丈夫生育偏好模型中遗漏变量的相关性,以及更加清晰的刻画夫妻生育偏好之间相互作用路径,接下来利用结构方程模型进行相应的分析。图1直观的诠释了夫妻生育偏好的互动关系。在控制其他影响因素和误差相关性的情况下,妻子或丈夫对配偶的生育偏好具有显著影响。从图中可以发现,妻子或丈夫初始的理想子女数(2014年)不仅影响本人2018年的理想子女数,也对配偶2018年的生育偏好具有显著作用。实际上,从回归系数的大小来看,妻子影响丈夫的程度似乎更大。鉴于妻子平均的理想子女数略低于丈夫,这似乎表明,目前低生育率的一个原因可能与育龄夫妇的生育意愿倾向于向生育意愿较低的女性一方调整有关。后者说,生育偏好较低的妻子在家庭生育决策中影响力更大,可能是生育水平较低的重要原因。当然,这一点有待进一步的经验分析和检验。

简言之,个体生育偏好并非一成不变,而且多项逻辑斯蒂和结构方程回归结果表明,夫妻双方的生育偏好会依据配偶的偏好而调整变化。这种相互作用预示着,随着时间的推移,夫妻之间的生育偏好会逐渐趋于一致。事实上,相关性分析表明,2018年夫妻生育偏好之间的相关系数由2014年的0.426增加到0.469。需要说明的是,尽管夫妻生育偏好相互作用的估计结果是显著的,但我们仍然可能低估了这种影响程度。因为样本中的许多夫妇已经在一起多年,他们早已沟通并根据配偶的意愿调整过自己的偏好。换言之,夫妻之间关于生育偏好的协商和相互影响程度可能远高于本文的估计结果。这为生育决策过程中的夫妻互动提供了证据支持,家庭联合视角的生育研究更贴合现实。

文献来源:卿石松 2020.夫妻生育偏好变化及其相互影响.中国人口科学,2020年第05期,第106-115页.